主剧情 大一下(二)

选专业的那些事

大一下开始,选专业的讨论气氛就愈来愈浓。科大的一大特色便是鼓励学生自由选专业。原先该政策仅在少院实施,后来学校觉得不错,就在全校推广。原则上,只要你的绩点不过于拉胯(要求真的不高),便可以在大二时自由转一次专业。 这真是赞不绝口的良心政策,因为专业的选择实在是太重要了。我觉得,如果别的C9高校仍然对转专业有各种硬性限制,那高考后选科大便是非常有说服力的选择,如果你有得选。 (我见过一些读完本科再转专业的同学被动局面,转当然没问题,但我认为太晚转之后的专业性与深入程度,都会比本科直接学该专业的人要落后不少。)

选物理?

当时选专业时,少院有好多人都一窝蜂想学物理。

当时他们选物理专业的动机,不外乎以下几种:

-

物理是科大的王牌专业,不学这个可惜了。这个理由有一定道理,但显然没有抓住选专业的主要矛盾。

-

觉得自己很擅长物理。确实有人会有这种错觉,因为很多少院的学生都是高中学过物理竞赛。但同样也站不住脚,因为我们擅长的只是高等物理的基础课,我们确实有基础,但挖深了,谁也难说谁擅长。

-

觉得物理专业容易出国,可以作为出国跳板。我身边确实有学长学姐是这么做的。要么他们刚开始就打算这么做;要么是一开始没想那么多,只是喜欢物理,结果出国了又转成干别的了。就我认识的人而言,他们目前过的好像也都还不错。

-

还有一个看起来非常有道理的理由,当年不少前辈都会这么说:先学物理,可以让你打好数理基础,之后呀,做什么方向都会很容易转。

-

随大流。

包括我自己,一开始因为不了解别的,也是想选物理。但后来因为C语言,写爬虫等经历,觉得计算机也是非常的有意思,就陷入了纠结。 最后,应该是觉得计算机的实用性和可玩性还是要比物理多,而且当时已经感受到,自己对于编程有一种强烈的适应性,觉得它就是我想画大部分时间去干的事情,才定了下来学计算机。

现在想来,第3点理由真是好奇怪。当时包括我,即使确定自己想选计算机了,也总是在纠结,以后能不能争取出国。

当时我已经确定喜欢计算机了。但我也是希望自己能够有远大的“勇攀科学高峰理想”,至少不要放弃出国的可能性。当时总是在群里求证,计算机容不容易出国呀,直到得到学长答复“计算机毕业出国深造的也挺多的”,才安心了一些。

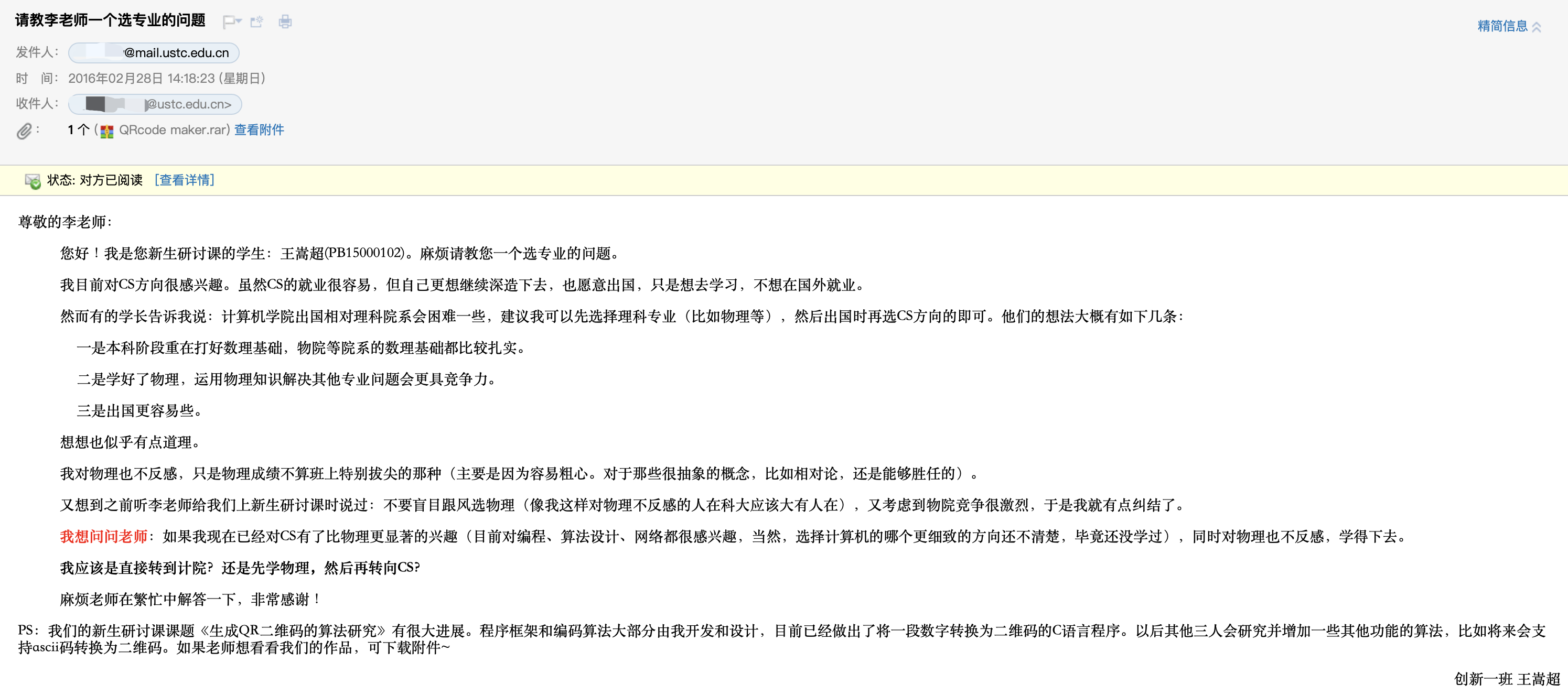

可以看看我当时给教授发的请教如何选专业的傻邮件,充分的应证了上述想法:

当时教授还认真的回了我,大概是说,还是要遵从兴趣,不要以容不容易出国来决定选哪个专业;计算机如果学得好,也有机会出国的。

但是大一的我,就一直没去深究:为什么要出国呢?为什么出国更好呢?

科大学生都是很上进的,我觉得当时,我们都默认“出国”为上进的比较合理的体现。归根到底,我觉得这还是受科大传导的价值观引导:勇攀科研高峰。我认为,当时很多同学的想法,甚至直到今天,也有很多同学的想法,是这样:

- 出国 = 深造 = 追求更高层次的东西 = 高大上;

- 与此相比,就业 = 就这样了 = 到此为止。

这当然是很片面的,更要分具体行业来讨论。但我相信,直到今天,也有很多人心底里仍持有着上述这两行所反映出的评价体系,只不过没有这么公开说出来而已。

真正的事实是,“不出国 读研”,乃至“不读研直接就业”,同样可以“深造”,同样可以”追求更高层次“,更同样可以“高大上”,绝不是“到此为止”。 以上的正确观点,在本科,绝不会成为科大的主流校方舆论导向(这是可以理解的。在宣传口径上,科大本来就是以科研成果居多为优势,当然需要寄希望新的学生能够继承学校的优秀传统)。

但让人欣慰的是,有一部分群体在本科时,为我们指点迷津。这个群体就是科大的校友会。科大的一些事业有成的90至00级的校友们,热心的为我们15级的本科生建了群,答疑解惑,虽然我们问题不算多,但校友们都很畅所欲言。他们告诉我们,整个少年班学院,只有百分之10几的同学还留在纯学术界,你们大可不必限制自己做科研,而是要多了解一下现在工业界在发生什么。

他们的一些话语,慢慢的引导我开始去不顾传统的评价体系,一心去想自己真正喜欢专业,喜欢什么行业。现在觉得,前辈们的话可真是肺腑良心之言。

上面这些价值主张,是我整个文章系列一直想强调的东西之一。我不知道现在的科大学生有没有受学校这些传统价值观导向的影响,只希望未来的新学生,能够像清北复交那样,走向多元化的评价体系,抛弃唯分数与科研论。找到自己喜欢做的事情永远比GPA多那么零点几,多发几篇论文,更让人佩服。

另外有个题外话:客观来说,国外的科研环境很多地方确实要比国内好。

所以,如果你认同并践行科大勇攀科研高峰的价值观,那出国确实是更优的选择。

当然,后来过了几年,等我读研究生以后,随着贸易战影响美国签证,以及美国的种种社会矛盾现象以及咱们祖国的许多事迹被国人看到,出国的意愿在学弟学妹们中应该是大有减弱,同时,15年以后的计算机的就业热潮也引起了本科大二转专业时CS的转入条件水涨船高。这都是后话了。

选专业的思考讲到这里,该讲一些故事了。

电磁学课

大一下的课业仍然以物理、数学为主。主要是电磁学、热学、线性代数、数分II。电磁学的教授cfz老师年纪不小了,上课仍然精神得很,平时沟通课业时也是笑眯眯的和我们讲话。不过遇到不遵守课堂规矩的行为的学生,比如上课吃东西,会直接呵斥或者赶出教室,是十分重视课堂纪律的老师了。 这门课还组织了两次学生参观,有一次去合肥的科学岛看EAST与强磁场中心,另一次是去科大西区的一个科研机构。不愧是科大的招牌课程,详细介绍可看这里。

爬虫

不过那年的电磁学课,我还有些别的收获。

电磁学课的大概第二周左右,座位旁边来了一只妹子,选课选的晚,仓仓促促地找我问以前作业是啥,前几周课程讲了啥。原来她是大二的学姐,重修的这门课。 因为她的学习态度也很好,那门课我们俩就成为了学习伙伴,交流变得很多。当时我们的书生气都挺浓,课间都会讨论问题,课后也会交流作业对答案。 其实学习伙伴倒不是重点,重点是,妹子竟然还是USTC评课社区网站的创始人,jenny42。 因为jenny42接触过评课系统的Web开发,有不少计算机背景,她向我展示了她或者她的同学写过的数个爬虫代码,有的爬虫会帮她在教务系统刷课,有的爬虫纯粹是搞破坏用的。真是大开眼界,直接让我迷上了写爬虫。写爬虫的知识、技术、设备门槛,真的不算高。你只要有一台有开发者工具的浏览器,比如Chrome,再有个Python,就可以开始实践。

当时写了几个简单的爬虫,比如在学校的图书馆页面的搜索历史界面,刷出“废理兴工”之类的关键字。 直到今天,我还是很喜欢写爬虫。

也就是那个时候,我开始接触到了计算机网络相关的知识,也体会到了使用工具和编程帮助自己自动化的完成任务的好处。

小论文

物理我仍然是喜欢的。只不过,鱼和熊掌不可兼得。大一下学期,基本就是我对物理最后认真的一段时期了。 当时电磁学课有个“电磁学小论文”需要写。

别的课

别的课就没啥好玩的。

热学课的老师是zpf,课程介绍在这里。这个老师看得出来很热爱物理学术,用latex整理的课件教材也是严谨细致,但讲课水平就十分有待提高了。

我还记得他讲课总是面带微笑,情绪平静、声调平稳、语速均匀地把讲课内容给念出来,而当时的热学课又刚好是下午两点,所以老师讲课的催眠效果就特别棒。

夏天诺大的教室,只有老师干燥的声音在回荡,下面的人都东倒西歪。有时候老师提了个问题想和我们互动下,结果过了几秒,下面都是鸦雀无声。 老师就会略带惊讶,但依然是情绪平静、声调平稳、语速均匀地道出:

“怎么都不说话……”

“都被难倒啦?……”

“啊?……”

我们就在底下憋着笑,静观老师表演。现在想来,真是没礼貌。

数学课就更无聊了。无聊,只是说自己的感受,并不关联老师的行为。线代老师、数分老师都是非常敬业的。只是自己当时已经开始只觉得计算机有意思。数学课相对而言就没那么有意思了,数学对我来讲只是个工具。

而且我的计算能力差也开始体现,因为下学期的数分II课程,主要讲的是多变量微积分,题目的计算量显然要比单变量微积分要大一些。那学期的数学课好像都考得不太好,不是算错就是没算完。

之后就要开始写大二的经历了。计算机专业课会有意思很多,操作系统、编译原理、体系结构的实验都让我觉得很刺激。